- Главная

- Электронный каталог

- О библиотеке

- Услуги библиотеки

- Наши отделы

- Информационно-библиографический отдел

- Отдел краеведения

- Центр правовой информации и электронных ресурсов

- Отдел литературы по искусству

- Отдел литературы на иностранных языках

- Отдел городского абонемента

- Отдел читального зала

- Отдел нотных изданий и звукозаписей

- Отдел периодических изданий

- Отдел редкой книги

- Отдел электронной доставки документов и МБА

- Научно-методический отдел (НМО)

- Отдел основного книгохранения

- Переплётная мастерская

- Вакансии

- Документы

- Профессионалам

- Календари

- О Кубани

- Ресурсы

- Информация по культуре

- Новые поступления

|

Экскурсии по «Пушкинской карте» Консультации по вопросам Анкета опроса получателей услуг

Вы можете оставить отзыв

Анкета доступна по QR-коду, |

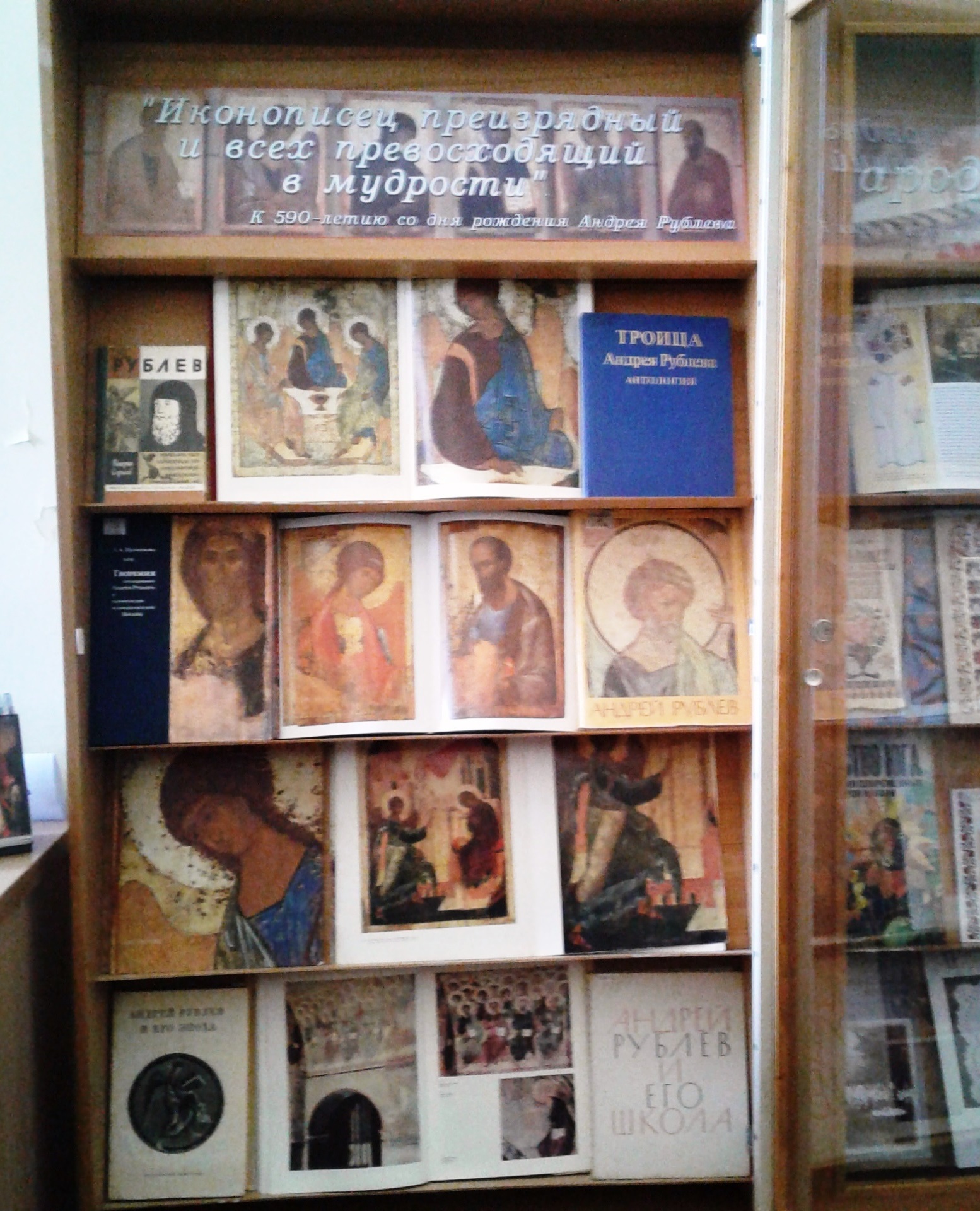

"Иконописец преизрядный и всех превосходящий в мудрости". К 660-летию со дня рождения Андрея Рублева (1360 год)

Имя выдающегося художника Древней Руси Андрея Рублева для нас особенно дорого – в его творчестве нашли яркое отражение эстетические и духовные ценности эпохи, овеянной славой Куликовской битвы. Время жизни Рублева совпало с переломным моментом в освободительной борьбе русского народа против татаро-монгольского ига. Творчество прославленного иконописца знаменует важную веху в истории русского искусства. С его именем связано возникновение художественного направления, на многие десятилетия определившего развитие русской живописи. Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублева бедны и порой противоречивы. Составленное в XVII веке "Сказание о святых иконописцах" рассказывает, что он жил сначала в Троицком монастыре в послушании у Никона, ученика основателя монастыря Сергия Радонежского. По словам "Сказания", Никон велел Рублеву написать икону Троицы "в похвалу святому Сергию чудотворцу". Об остальных крупных работах Рублева мы знаем из житий Сергия и Никона. Вместе с другим иконописцем, Даниилом Черным, Андрей Рублев участвовал в создании не дошедших до нас росписей Троицкого собора Сергиева монастыря, а затем расписывал Спасский собор московского Андроникова монастыря, старцем которого он был. Там Рублев и скончался в 1430 году. Разумеется, список произведений Рублева этим не исчерпывается. "Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святые иконы написал, все чудотворные", – указывает составитель "Сказания о святых иконописцах". Помимо названных работ, целый ряд несохранившихся икон упоминается в различных источниках. В ряде произведений (в их числе – три иконы из так называемого "Звенигородского чина") авторство Рублева устанавливается по стилистическим аналогиям.

Если дошедшие до нас биографические сведения о Рублеве изобилуют противоречиями и анахронизмами, то в характеристике личности мастера и в оценке его искусства источники обнаруживают редкое единодушие. Андрей и Даниил предстают в их изображении как "чудные добродетельные старцы и живописцы", "всех превосходящие в добродетелях". В Рублеве особенно подчеркивается то, что он "намного всех превосходил в мудрости". Современник Рублева, бывший игумен Троицкого Сергиева монастыря старец Спиридон свидетельствовал о том, что инок Андроникова монастыря Андрей отличался такими добродетелями, что удостоился необычных дарований и настолько преуспел в совершенствовании, что не находил времени для мирских дел. Главное творение Андрея-иконописца – "Святая Троица" – было создано около 1411 года. Художественное совершенство, с которым идея непостижимого и триединого Бога выражена Рублевым в символических образах средневековой живописи, ставит эту икону в ряд бессмертных творений мирового искусства. Бог на рублевской иконе изображен в символическом виде, канонически – в виде трех беседующих ангелов. Жесты ангелов, плавные и сдержанные, свидетельствуют о возвышенном характере их беседы. Все внимание в иконе сосредоточено на этом безмолвном общении трех ангелов. Смысловым центром композиции является Чаша – прообраз крестной жертвы. Вокруг Чаши, стоящей на столе, разворачивается безмолвный диалог жестов. Рублевская "Троица" есть гармония, мудрость, спокойствие, созерцание. Глубоко символично и цветовое решение иконы. Фигуры ангелов необычайно одухотворены и словно лучатся изнутри серебристым сиянием, пронизывающим все изображение. Атмосферу внутреннего согласия и любви создает радостное звучание холодных и чистых оттенков, а золотой фон символизирует божественный свет. В плавных линиях, согласованных жестах, в созвучии чистых сияющих красок рождается ощущение единодушия, взаимной любви и возвышенной душевной чистоты. Икона была написана под влиянием святого Сергия Радонежского, "игумена земли Русской", который сыграл огромную роль в духовном пробуждении Руси. Отсюда и молитвенная глубина икон Рублева, их глубокий богословский смысл, их особая небесная красота и гармония. В "Троице" воплощена чистая молитва инока Андрея, которой научил его духовный учитель – Сергий, завещавший «воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего».

Иконы так называемого "Звенигородского чина" – три иконы с изображением Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла – находятся ныне в Третьяковской галерее. Они сохранились фрагментарно, но значение уцелевших остатков живописи для изучения творческого наследия Андрея Рублева трудно переоценить. Авторская живопись по окончании реставрационных работ предстала в нетронутом поздними подновлениями виде. Даже механические повреждения и утраты красочного слоя не могут помешать подлинному звучанию художественного языка большого мастера. "Их создателем, – писал о звенигородских иконах Игорь Грабарь, первый исследователь драгоценной находки, – мог быть только Рублев, только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле эти холодные розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то сто с лишком лет спустя после его смерти".

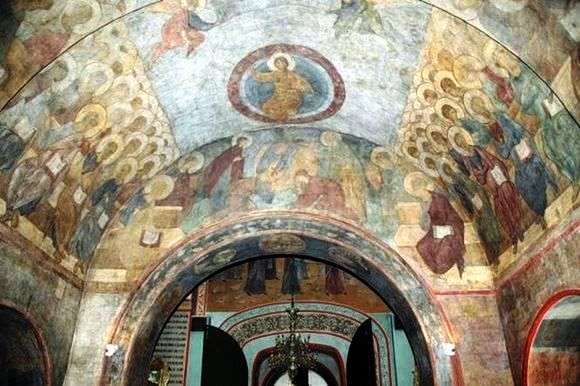

Фреска "Страшный Суд", написанная преподобным Андреем Рублевым во владимирском Успенском соборе – национальное достояние России, уникальное произведение, причисленное к всемирному наследию ЮНЕСКО. Тема Страшного Суда – одна из главных в средневековом искусстве, корнями уходящая в западную живопись, но волновавшая и художников Древней Руси. Мы знаем многие труды русских художников на тему Страшного Суда, наводящие ужас, пугающие, отторгающие. Непревзойденность фрески Рублева – в исходящей от нее милости. Мы здесь не видим ни плача, ни злобы, ни адских мучений – все пронизано светом, радостью Встречи с Христом. Нет ни черных, ни белых; ни плохих, ни хороших; ни богатых, ни бедных. Иконописец призывает к единству верующих. Важную роль в раскрытии дарования Рублева сыграло его сотрудничество с прославленным византийским живописцем, "великим философом" Феофаном. Огненный темперамент Феофана Грека, образные, насыщенные притчами философские беседы, которые он, по словам Епифания Премудрого, не прекращая работы, вел с восторженными слушателями, на глазах у них вдохновенно и с профессиональным блеском воплощая "духовную красоту", открытую "чувственным очам" его ума, наконец, его отточенное мастерство монументалиста и миниатюриста, – все это не могло не повлиять на мировосприятие Рублева и способствовало расширению его творческого диапазона. Отдавая все свободное время изучению наследия византийской и русской иконописи, Рублев отбирал лучшее и творчески переосмысливал увиденное, основываясь на собственном опыте. Отсюда – свежесть и непосредственность созданных им образов. С приходом Рублева московская живопись во многом освободилась от византийского влияния. Так же, как Феофан, Рублев стремился достигнуть воплощения изначальной, не доступной тлению красоты. Так же, как Феофан, он видел в этой красоте результат творческой деятельности преображенного человеческого духа.

Но в иконах и фресках Рублева отсутствуют резкие блики, источник света располагается внутри, свет излучается, исходит на окружающие предметы и сообщает всему животворную радостную теплоту, которая передается зрителю. Мечта о грядущем торжестве согласия и любви, о восстановлении утраченной гармонии человека и мира обрела в творчестве гениального художника конкретные, зримые формы. Андрей Рублев, великий иконописец Средневековья, в своих произведениях воплотил новое, возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы. Его творчество стало основой культуры русского народа. На Поместном соборе Русской православной церкви 1988 года он был причислен к лику святых.

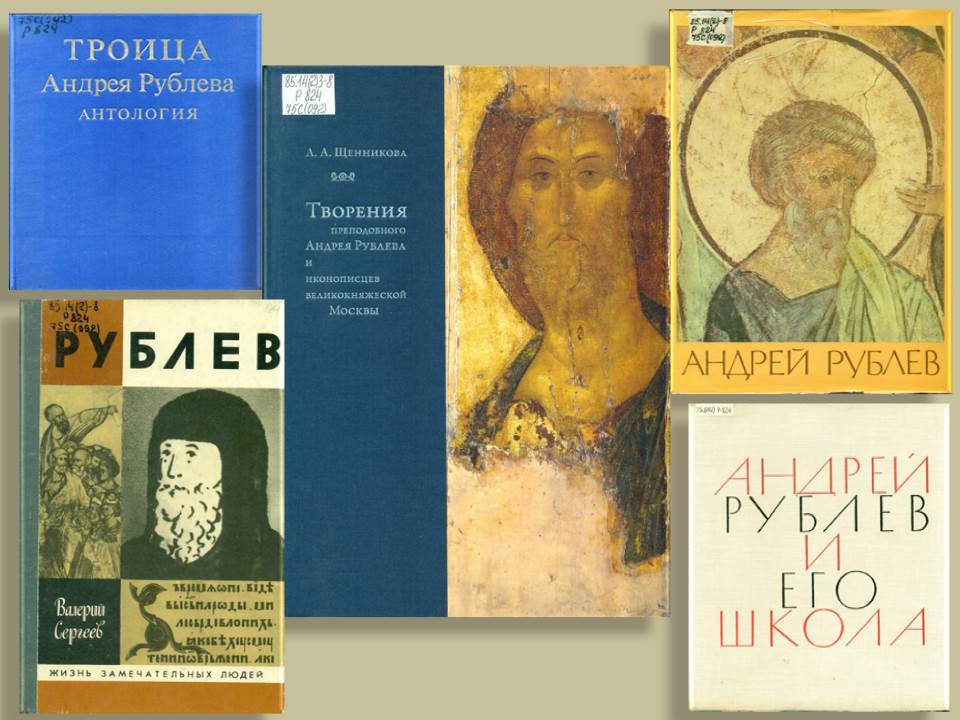

Список использованной литературы:

Алпатов, М.В. Андрей Рублев: около 1370-1430 / М.В. Алпатов. – Москва, 1972. – 206 с. : ил. Андрей Рублев и его эпоха : сб. ст. / под ред. М.В. Алпатова. – Москва, 1971. – 396 с. : ил. Брюсова, В.Г. Андрей Рублев / В.Г. Брюсова. – Москва, 1995. – 304 с. : ил. Демина, Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина, АН СССР, Ин-т истории искусств м-ва культуры СССР. – Москва, 1972. – 228 с. : ил. Древнерусское искусство. Искусство средневековой Руси и Византии эпохи Андрея Рублева: к 600-летию росписи Успенского собора во Владимире: материалы Международной научной конференции 1-2 октября 2008 г. / М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания, ред.-сост. Э.С. Смирнова. – Москва, 2012. – 296 с. : ил. Ильин, М.А. Искусство Московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. Проблемы, гипотезы, исследования / М.А. Ильин. – Москва, 1976. – 266 с. : ил. Лазарев, В.Н. Андрей Рублев и его школа : альбом / В.Н. Лазарев. – Москва, 1966. – 382 с. : ил. Попов, Г.В. Андрей Рублев / Г.В. Попов. – Москва, 2002. – 72 с. : ил. Щенникова, Л.А. Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы / Л.А. Щенникова, Гос. ист.-культ. музей-заповедник "Московский Кремль". – Москва, 2007. – 492 с. : ил.

Подготовила О.Н. Полякова, заведующая отделом литературы по искусству

|