Иллюзия света Архипа Куинджи

К 180-летию со дня рождения художника

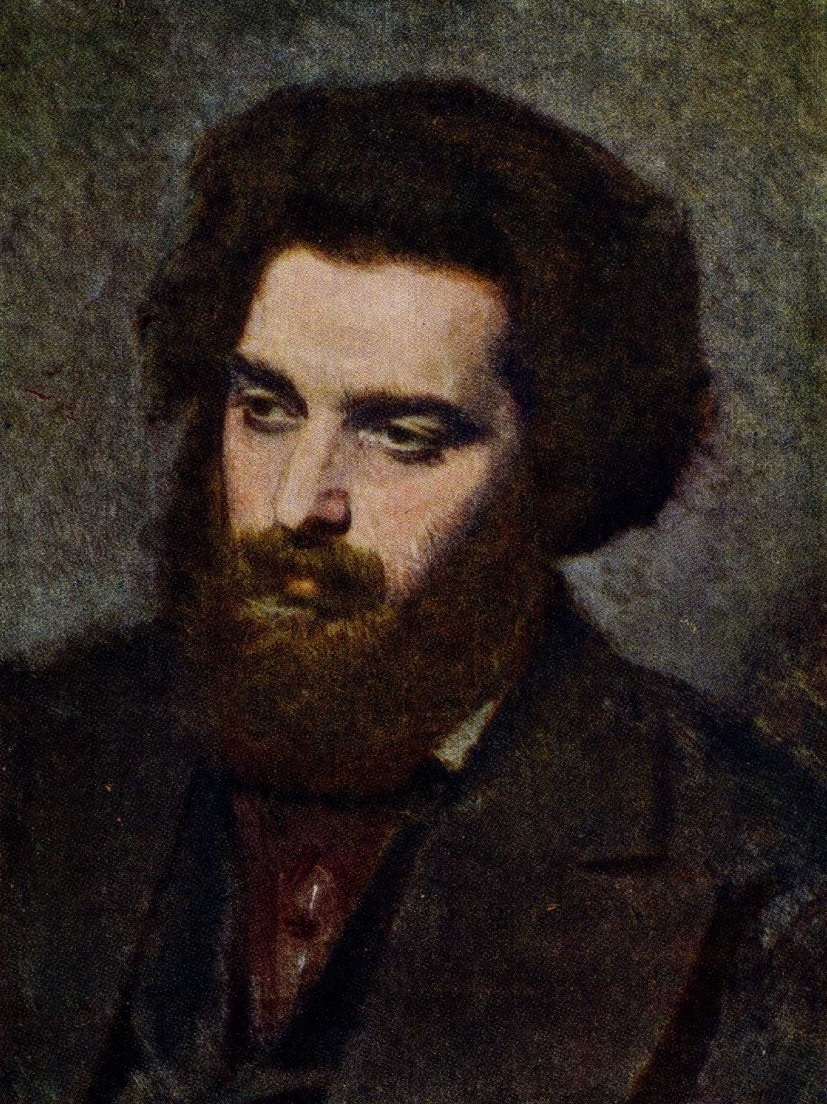

15 января мы отмечаем 180-летие русского художника, создателя необыкновенных живописных полотен Архипа Ивановича Куинджи.

Известно, что родился он в 1841 году в семье грека Ивана Христофоровича, хлебопашца и сапожника. Детство мальчика было тяжёлым – родители умерли рано, и Архип вместе с братьями и сестрами попеременно воспитывался у брата и сестры отца. Получить образование юному Куинджи не довелось, но некоторые основы он смог получить у вольного учителя, которого нашли родственники. Позже его отдали в городскую школу, но продлилась учёба недолго. Исследователи отмечают, что отсутствие эпистолярного архива Архипа Ивановича обусловлено, видимо, именно скрытой боязнью обнаружить при переписке свою малограмотность.

Будущий художник подрабатывал, где мог, а его рисунки простодушно радовали окружающих. Но в 1855 году хлеботорговец Дуранте посоветовал юному Куинджи отправиться в Феодосию, к знаменитому художнику Айвазовскому.

Буквально пешком, иногда на арбах, груженных солью и зерном, Архип проделал путь из Мариуполя в Феодосию. Айвазовского на месте не оказалось, и устройством Куинджи занимался один из его учеников Адольф Иванович Феслер. В ожидании мастера Архип спал под навесом на улице. Вид новоприбывшего юнца был комичен – короткие панталоны в крупную клетку, соломенная шляпа, выгоревшая рубаха и потёртый жилет. Поддержки от Айвазовского он не получил, в мастерскую к художнику его не пускали, и все, что довелось делать Куинджи – мыть кисти и инструменты.

Вернувшись после неудачного путешествия в Мариуполь, Архип поступает ретушером к местному фотографу, потом уезжает в Одессу, где тоже работает с фотографией. Вероятно, именно эта деятельность пробудила в нем особый интерес к игре светотени как к выразительному средству, способному отразить состояние, настроение и вызвать эмоциональный отклик. Немногим позже Куинджи отправляется в Петербург.

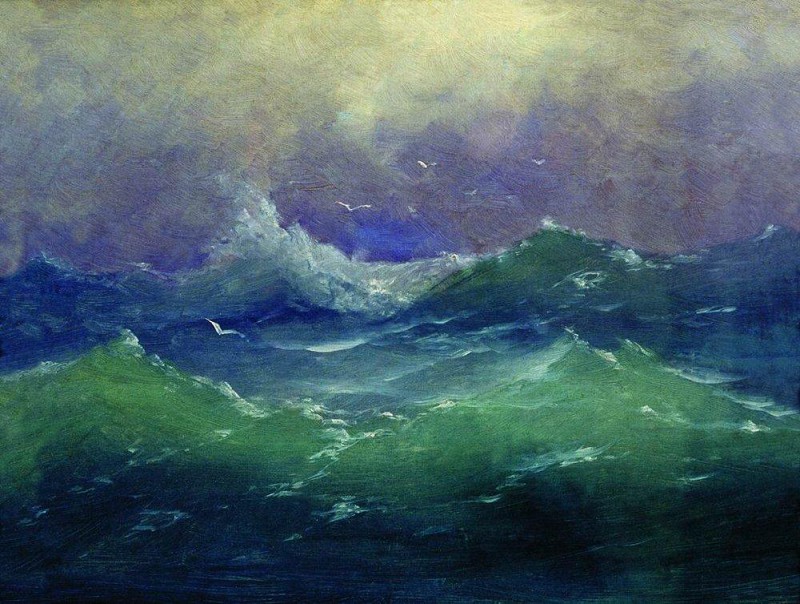

Под влиянием поездки к Айвазовскому Куинджи пишет картины "Волны" и "Исаакиевский собор при луне". Морской пейзаж так был похож на работы Ивана Константиновича, что его до сих пор иногда представляют как полотно Айвазовского.

Поступить в Академию художеств у Куинджи не получилось, однако, по свидетельствам, ему разрешили быть вольнослушателем. Здесь он знакомится с будущими передвижниками – И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым, В.М. Васнецовым и другими. Под влиянием новых товарищей Куинджи создает первую работу нового для себя направления – "Осенняя распутица" (1870).

Светотеневая живопись "Осенней распутицы" близка произведениям 1860-х годов, для которых характерен "серенький, мутный колорит – неизгладимая печать севера". В ней Куинджи отказался от непосредственных натурных впечатлений. Полотно не потеряло колористической цельности, но сухой рассказ обо всем увиденном возобладал над сочностью живописного восприятия натуры и свежестью чувства, которые отличали этюд к этой картине. Введение жанрового момента придавало психологической трактовке сюжета несколько сентиментальный оттенок.

Услышав восторженные рассказы товарищей-художников о живописной красоте Валаамского острова на Ладожском озере, Куинджи отправляется туда и создает целую серию этюдов с северными мотивами. Его сосед по петербургской квартире Судковский приходит в восторг от этих работ.

Картина "Ладожское озеро" (1871) стала творческим открытием для художника. Первая в серии Валаамских и других северных пейзажей, она является самой колористически цельной среди других его произведений. Куинджи сочетает в ней романтизм, элемент тревоги, драматическое ожидание предстоящей бури.

Созданный в тот же период "Остров на Валааме" так же точно и осмысленно отражает беспокойство, вызванное мертвенностью каменистости, отрешенностью пейзажа. Эта картина с очевидным преимуществом выигрывала на академической выставке, зрители восхищались и предсказывали ей ошеломительный успех. Позже это полотно Ф.М. Достоевский назовёт "национальным пейзажем".

После поездки в родной город Куинджи пишет "Чумацкий тракт в Мариуполе" и одновременно "Степь" и "Степь весной".

"Чумацкий тракт" соединил впечатления от последней поездки и воспоминания из детства. Здесь Куинджи все больше использует свет, разнообразнее подходит к колористической составляющей пейзажа, умело использует розовато-желтоватые оттенки. Природу он сопоставляет с жизнью народа того времени – она бедна, опустошена, разорена и жестока.

В 1879 году Куинджи представляет на VII выставке Товарищества передвижников три картины, по-своему значительные и показательные: "Север", "После дождя" и "Березовую рощу".

"Север" завершил ряд картин-размышлений о суровой природе России. В близкой к Ивану Шишкину интерпретации пейзажа здесь запечатлён величественный характер отечественного ландшафта.

"Березовая роща" – одно из самых известных и значительных произведений в творчестве Архипа Куинджи. Работа стала открытием – впервые в картине так ярко и радостно был запечатлён солнечный день. Художник, оставляя "передвижническую" идеологию, уходит от социальной напряжённости, сопровождавшей "Тракт", "Деревню" и другие работы. "Рощу" сравнивали с работами Клода Моне, который тоже был удивительным колористом.

Из-за очередного скандала с участием Куинджи и Михаила Клодта Архип Иванович выходит из сообщества передвижников, и этот шаг, как будто добавляет художнику новых творческих сил. Он создает свою самую знаменитую, самую невероятную по колориту и светотеневым эффектам картину "Лунная ночь на Днепре".

Куинджи создает особое выставочное пространство, занавешивая все окна, а над картиной оставляя одну-единственную лампу. Удивительный фосфоресцирующий цвет восхитил публику. Люди не понимали, как в темноте картина может буквально светиться, проверяли, нет ли подсветки за картиной, обвиняли автора в хитрости и строили догадки о том, что же художник добавил в краску. Публика ломилась на выставку, отстаивая огромнейшие очереди, все газеты писали о Куинджи, его имя не сходило с уст представителей культурного Петербурга.

После ошеломительного успеха Куинджи уходит в затворничество, посвящая все свое время живописи, собственной мастерской и своим ученикам. В уединении он начинает воплощать идеи многих картин, которые презентовал лишь в ХХ веке. Например, "Вечер на Украине", "Радуга", "Дубы".

Большой печалью и ещё одной причиной для ухода в "молчание" стало осуждение Архипа Ивановича коллегами: многие художники не понимали его колористической идеологии, а романтическое настроение его работ не было замечено вовсе.

В этот молчаливый период Куинджи отправляется в Крым, где когда-то, будучи никому не известным мальчишкой, пытался попасть к мастеру Айвазовскому. Теперь целью поездки стало его собственное творчество. На берегах Тавриды он создает целую серию картин, в которые снова добавляет свой собственный романтизм и частичку импрессионизма. В импрессионизме его привлекала загадочность, таинственность и, конечно, его главная концепция – передача цвета, каким видит его человеческий глаз.

Во всех работах, посвящённых Крыму, преобладает бесконечная глубина цвета, будь то вода, небо или зелень листвы.

Одной из особенных работ в творчестве Куинджи является "Христос в Гефсиманском саду". Художник умело использует бирюзовый цвет, буквально растворяет общий план полотна, и эффектом фосфорического горения вытаскивает Христоса на поверхность. В отличие от одноимённой картины Николая Ге, Куинджи отказывается от идеи драматизма – на фоне задач колористики и световосприятия картин чувства его совсем не интересуют.

Куинджи стал художником, открывшим романтизм в начале ХХ века для мира русской живописи. Его ученики с большим успехом воплощали переданные им знания, а поклонники искусства восторгались его работами как великим и уникальным наследием зарождающегося русского романтизма и импрессионизма.

Огромное значение творчества Куинджи и интерес к нему долгие годы поддерживались обществом его имени, и отголоски его влияния по сей день просматриваются в изобразительном искусстве.

Подготовила

М.В. Компаниец,

библиотекарь отдела литературы по искусству

Список литературы

Архип Иванович Куинджи, 1842-1910 / автор текста Л. Мельникова. – Москва : Директ-Медиа ; Комсомольская правда, 2009. – 48 с. : ил.

Архип Куинджи [Текст] : альбом / авт. текста В. Манин. – Москва : Белый Город, 2001. – 64 с. : ил.

Кривонденченков, С.В. Архип Куинджи [Текст] / С.В. Кривонденченков. – Москва : Арт-Родник, 2001. – 72 с.: ил.

Архип Иванович Куинджи и его школа [Текст] : альбом / авт.-сост. В. С. Манин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 220 с. : ил.

Манин, В.С. Архип Иванович Куинджи [Текст] = Arkhip Kuihji: Альбом / В.С. Манин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1990. – 160 с.: ил.

Архип Иванович Куинджи : Альбом / авт.-сост. Н.Н. Новоуспенский. – Ленинград; Москва : Совет. художник 1965. – 82 с.: ил.

Манин, В.С. Куинджи [Текст] : монография / В.С. Манин. – Москва : Изобразит. искусство, 1976. – 208 с.: ил.

Неведомский, М.П. А.И. Куинджи [Текст] / М.П. Неведомский, И.Е. Репин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320 с.: ил

Каталог выставки [Текст] / "Куинджи и его ученики", выставка (1973, Ленинград); сост. З.В. Лукина: под ред. Е.В. Гришиной ; акад. Художеств СССР, Н.-И. Музей. – Ленинград : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1973. – 82 с.: ил.

Воронова, О.П. Куинджи в Петербурге [Текст] / О.П. Воронова. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 240 с.: ил.

Кудрявцева, С.В. Архип Иванович Куинджи, 1842-1910 / С.В. Кудрявцева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 88 с. : ил.